禅と魚

私は魚が好きです。

ここでは、すでに死んでしまって食事にいただく魚、ではなく、生きて水の中を泳いでいる魚です。

熱帯魚や海水魚も好きですが、どちらかというと川魚や淡水魚に親しみがあります。

これは私が子供の頃、母方の祖父からよく川に釣りに連れて行ってもらっていた事に由来していると思います。淡水魚図鑑を買ってもらい、よく眺めていました。

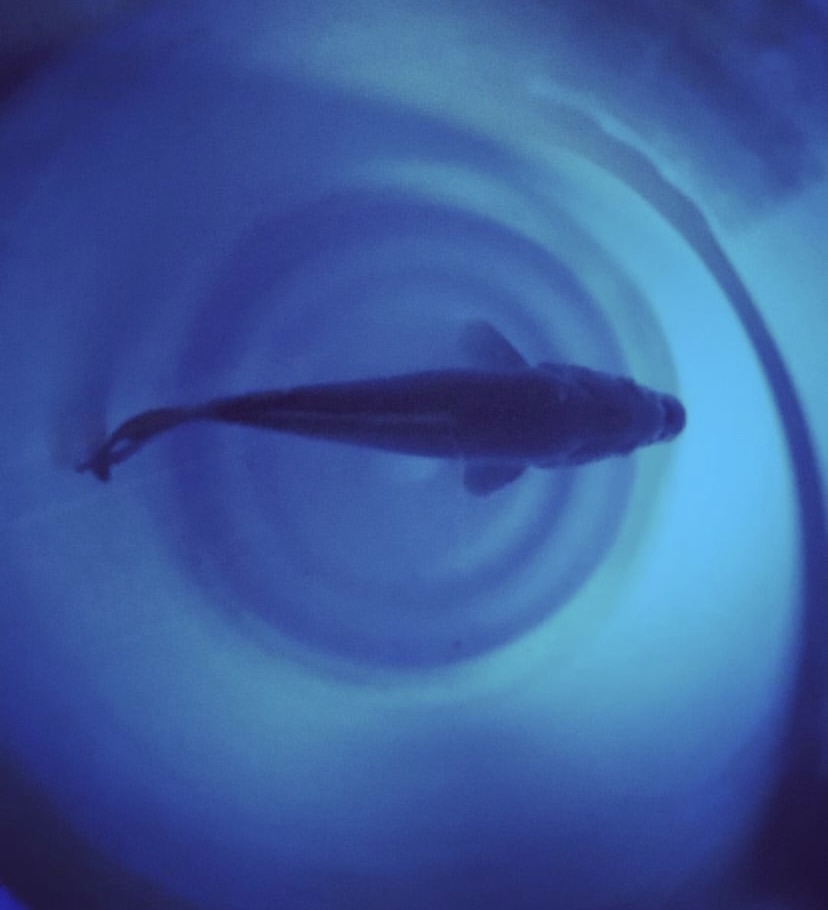

川魚は上から見ると、ほとんど池や川の水と色が同化して、ぱっと見ではなんの魚がわかりません。灰色とかグレーとか、水やその環境に近い色をしています。

魚を横からみれば、オイカワやウグイのように特徴的な模様を持つものもいますが、フナや鯉も渋くて好きです。

禅には、「活溌溌地(かっぱつぱっち)」という言葉があります。魚がピチピチと活き活きしているように、元気でよく活気が溢れている様子の事です。

このピチピチした魚を考える時に、ただ魚のみではピチピチ、活き活きとはなりません。

周りの新鮮な水や流れなど、無数の縁に支えられてる環境も含めて、活き活きと泳ぎ回る魚をイメージする事が出来ます。

ちょうどそのように、私たち人間も生き生きと生活するためには、私たち一人一人を取り巻く環境もそうでなくてはなりません。

どうすれば、私たちもピチピチした魚のように生きていけるのでしょうか?

この一つの答えは、自分の持つ力を他者のために役立てる事です。

これをもっと仏教的に言えば、「自未得先度他の心(じみとくどせんどたのこころ)」を起こす、といいます。誰かのため、自分の力を役立てようと誓い行動する事です。

誰かを思い、利益になる行いを施す事を「布施(ふせ)」といいます。

誰かを思い、思いやりの言葉を掛ける事を「愛語(あいご)」と言います。

誰かを思い、利益を思い巡らす事を「利行(りぎょう)」といいます。

誰かを思い、行動を共にする事を「同時(どうじ)」といいます。

この四つは「四摂法(ししょうぼう)」といい、遥か昔2500年前の釈尊の時代から尊ばれてきた行いです。菩薩行ともいいます。

他者のために力を尽くすことは、すぐ結果が現れる事もありますし、時間がかかる事もあります。ですが、必ず善い結果となって自分自身に返ってくることになります。善因は善果にしかなり得ないからです。これを因果の道理といいます。

ただし、本当の善を作るためには、多くの困難が伴います。なぜ行った善が善い結果に結びつかないのかと、傷つく時もあると思います。その時は、自分の行った善は果たして本当に善であったのか、よく考えて行動に移さなくてはなりません。

善果を感じられるようになると、あなたの中に満足感が生まれるはずです。その時、あなたは活溌溌地の世界で生きている事になります。

そのような心になり行動するあなたを、仏教では菩薩といい、聖者の位に入っていることになります。

他者を活かすために、自分を活かす環境を整える事も大切です。

坐禅をするのもいいと思います。ジムに行って体を鍛える事も、一人で音楽を聴く事もいいと思います。

川や池にいって、ぼーっと魚を眺める、なんの魚だろう、というのもいいのではないでしょうか。